In ländlichen Regionen ist das Alltagsradfahren oft noch exotisch. E-Bikes könnten die Mobilität dort revolutionieren – wenn die Politik mitzieht.

Fortschrittsbericht: Andrzej Felczak, Illustration: Carlos Arrojo, Infografiken: Daniela Bernold.

Mit dem Fahrrad in die Arbeit, zum Einkaufen, ins Gasthaus, zu Freund*innen: In den Städten Österreichs ist das mittlerweile für viele Menschen alltäglich. In Wien und in Linz wird jede 14. Fahrt mit dem Rad zurückgelegt, in Graz, Salzburg und Bregenz gar jede fünfte – Tendenz steigend.

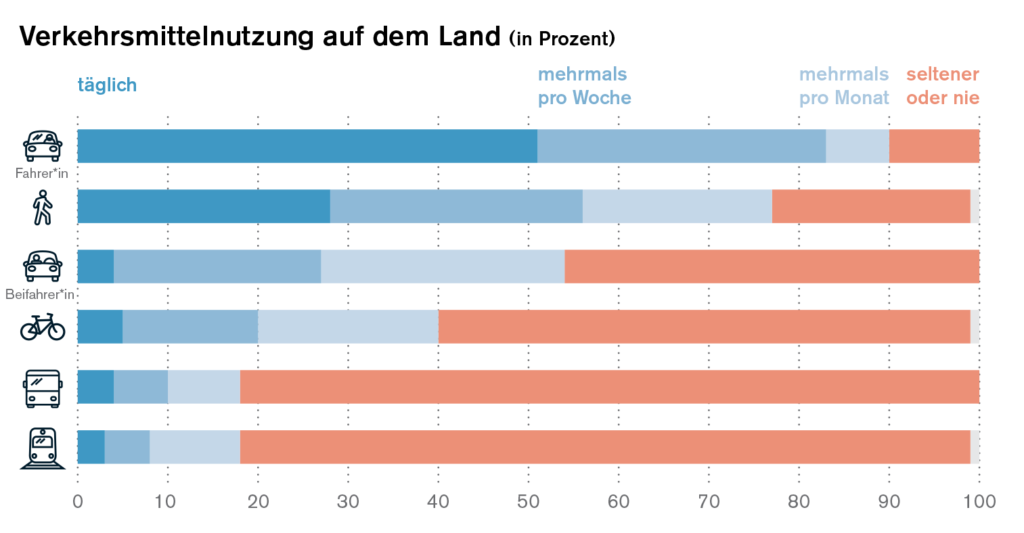

Ganz anders sieht es allerdings im ländlichen Raum aus. Laut den aktuellsten verfügbaren Zahlen, der Mobilitätserhebung 2013/14 des Verkehrsministeriums, legen die Menschen in den peripheren Bezirken – also in solchen, die mehr als 50 Minuten von der nächsten Großstadt entfernt liegen, 71 Prozent ihrer Wege mit dem Auto zurück (den Großteil lenkend, einen kleineren Teil als Beifahrer*in), nur fünf Prozent mit dem Rad. In den Großstädten ohne Wien waren es zwölf Prozent.

In einer Umfrage des ÖAMTC zu Mobilität am Land gab im Jahr 2019 etwa ein Fünftel der 3.400 Befragten an, sie nutzten selten oder nie ein (E-)Fahrrad, obwohl sie sich das grundsätzlich vorstellen könnten. 56 Prozent der Menschen in dieser Gruppe sagten, ihre Ziele seien mit dem Fahrrad nicht zeitgerecht erreichbar, 31 Prozent fanden Radfahren zu anstrengend.

Viel Potential in Ballungsräumen

Die zunehmende Beliebtheit von E-Bikes hat ein großes Potential, diese Menschen zum Umstieg vom Auto auf das Rad zu motivieren. Denn während ein herkömmliches Fahrrad eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 13 km/h erreicht, schafft ein E-Bike etwa 18 km/h – und zwar unabhängig davon, wie bergig die Region ist, wie stark der Gegenwind und wie gut trainiert der Mensch auf dem Sattel. Titel Der Verzicht aufs Auto liegt im Interesse aller, er ist nicht nur gut für die Gesundheit der Pendler*innen, sondern auch fürs Klima und die Lebensqualität in der Region.

Gerade in den Ballungsräumen um größere Städte wie Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt schlummert viel Potential für Elektrofahrräder: Hier ist einerseits der öffentliche Verkehr nicht so dicht ist wie in den Städten selbst, andererseits sind genug Menschen unterwegs, dass sich die Errichtung von qualitativ hochwertigen Fahrradlangstrecken rechnet. Je mehr Pendler*innen hier auf E-Bikes umsteigen, desto weniger Auto-Pendelverkehr verstopft die Städte.

Mit freiem Kopf zuhause ankommen

Ähnliches gilt für ländliche Regionen, in denen mehrere Ortschaften in geringer Distanz voneinander liegen. Die Region Untere Feldaist nordöstlich von Linz zeigt seit einigen Jahren vor, wie es gehen kann: Hier machen die Gemeinden Pregarten, Wartberg, Hagenberg und Unterweitersdorf gemeinsame Sache und errichten ein zusammenhängendes Radverkehrsnetz, damit ihre Bewohner*innen eine große Anzahl von Zielen sicher und komfortabel mit dem Fahrrad erreichen können.

„Mit dem E-Bike schaffe ich die 21 Kilometer zu meinem Arbeitsplatz im Nordosten von Graz in einer Stunde und komme trotzdem nicht müde und durchgeschwitzt an“, sagt Dieter Bacher aus dem 1.600-Einwohner-Ort Wundschuh südlich von Graz. „Ich stehe nicht mehr gefrustet im Stau, spare mir die Parkplatzsuche und kann besser planen – mit dem Auto war ich manchmal in 20 Minuten im Büro, an anderen Tagen habe ich eineinhalb Stunden gebraucht. Seit ich mit dem E-Bike radle, komme ich morgens besser in die Gänge, mein Kaffee-Konsum ist zurückgegangen, und am Abend baue ich beim Radeln Stress ab und komme meist erholt und mit freiem Kopf zuhause an.“ Dank leistungsfähigem Akku komme er auch im Winter zur Arbeit und wieder nach Hause, ohne zwischendurch aufladen zu müssen.

Bacher hat allerdings einen großen Vorteil: Die Qualität der Radinfrastruktur auf seiner Pendlerstrecke ist außerordentlich hoch. „Mein Weg führt über Wohnstraßen, Radwege, ruhige Bundesstraßen, einen Weg der ÖBB, den Radfahrende nutzen dürfen, und durch den Stadtverkehr. Von einem kurzen Abschnitt bei einem Cargo-Terminal abgesehen alles sehr ruhig“, sagt Bacher. „Und an meinem Arbeitsplatz gibt es einen absperrbaren Fahrradraum, wo ich mein E-Bike sicher abstellen kann.“

Von solchen Zuständen können viele andere Menschen am Land nur träumen. Christine Fey aus Mieders in Tirol zum Beispiel, die für die Arbeit 14 Kilometer nach Innsbruck pendelt und dabei 500 Meter Höhenunterschied bewältigt. Als sie im Sommer 2019 auf dem Weg in die Arbeit wegen einer Baustelle und der großen Anzahl an Pendler*innen und Urlaubsreisenden ständig im Stau stand, kaufte sie sich ein E-Mountainbike.

Auch an ihrem Arbeitsplatz gebe es eine Garage, in der sie das E-Bike parken kann, erzählt sie. Aber ihr Weg führe nur zu kleinen Teilen über ruhige Bundes- oder Nebenstraßen. „Auf einem Stück der Strecke kann ich dank Mountainbike eine Forststraße nutzen, das ist angenehm, aber bei Schnee und Eis ist die Straße unbefahrbar. Und auf dem letzten Stück nehme ich, um die Bundesstraße zu vermeiden, einen Hohlweg, auf dem eigentlich ein Fahrverbot gilt.“ Auf langen Abschnitten ihrer Strecke gebe es aber keine Alternative zu stark befahrenen Bundesstraßen mit Autobahnauffahrten. Dort fahre sie oft auf dem Gehweg, wenn keine Fußgänger*innen unterwegs sind.

Solche Bedingungen schrecken viele Menschen davon ab, vom Auto auf ein (E-)Fahrrad umzusteigen. Österreich hat ein sehr dichtes Straßen-, am Land jedoch nur ein sehr rudimentäres Radverkehrsnetz, und so lauteten in der ÖAMTC-Umfrage der zweit- und dritthäufigste ausgewählte Grund für das Nichtnutzen von (E-)Fahrrädern: „Keine/zu wenige Radwege“ und „zu gefährlich“.

Solche Bedingungen schrecken viele Menschen davon ab, vom Auto auf ein (E-)Fahrrad umzusteigen. Österreich hat ein sehr dichtes Straßen-, am Land jedoch nur ein sehr rudimentäres Radverkehrsnetz, und so lauteten in der ÖAMTC-Umfrage der zweit- und dritthäufigste ausgewählte Grund für das Nichtnutzen von (E-)Fahrrädern: „Keine/zu wenige Radwege“ und „zu gefährlich“.

Weder der Mangel an Radwegen noch die wahrgenommene Gefährlichkeit des Radfahrens folgen jedoch einem Naturgesetz – beides ist Ergebnis einer Verkehrsplanung, die jahrzehntelang das Auto bevorzugt hat, auf dem Land noch stärker als in der Stadt. Sie macht es Landbewohner*innen schwer, anders mobil zu sein.

Auf die Infrastruktur kommt es an

Damit das (E-)Fahrrad ein attraktives Verkehrsmittel für möglichst viele Menschen am Land wird, ist also eine flächendeckende, komfortable, durchgängige, sichere und baulich getrennte Radinfrastruktur nötig. Ideal sind Fahrradlangstrecken zwischen Ortschaften, die für eine Geschwindigkeit von 30 km/h geeignet sind und Vorrang gegenüber Nebenstraßen haben. Eine gute Fahrrad-Infrastruktur zu bauen, zahlt sich übrigens auch wirtschaftlich aus: Ihre Errichtung ist arbeitsintensiver als der Straßenbau, sie erzeugt pro investiertem Euro um 55 Prozent mehr Beschäftigung.

Zur Infrastruktur gehören auch sichere Abstellmöglichkeiten an den Zielorten von Pendler*innen. In der ÖAMTC-Umfrage gaben 28 Prozent derer, die sich vorstellen könnten, mit dem (E-)Fahrrad zu pendeln, es bisher aber nicht tun, das Fehlen solcher Abstellmöglichkeiten als Grund an. Eine gute Lösung sind hier Fahrradboxen (siehe S. 12) in Ortszentren, vor größeren Betrieben und öffentlichen Einrichtungen.

Zur Infrastruktur gehören auch sichere Abstellmöglichkeiten an den Zielorten von Pendler*innen. In der ÖAMTC-Umfrage gaben 28 Prozent derer, die sich vorstellen könnten, mit dem (E-)Fahrrad zu pendeln, es bisher aber nicht tun, das Fehlen solcher Abstellmöglichkeiten als Grund an. Eine gute Lösung sind hier Fahrradboxen (siehe S. 12) in Ortszentren, vor größeren Betrieben und öffentlichen Einrichtungen.

Damit Pendler*innen komfortabel Rad und öffentlichen Verkehr kombinieren können, sind auch Fahrradboxen bei Bahnhöfen und Bushaltestellen wichtig, idealerweise gleich kombiniert mit Luftpumpen und Reparatursäulen mit Werkzeug. Martin Mitteregger aus Bregenz pendelt mit Hilfe zweier Fahrräder täglich nach Feldkirch. Morgens, erzählt er, stelle er das eine Rad am Bahnhof Bregenz-Riedenburg am Fahrradständer ab und fahre mit dem Zug zum Feldkircher Hauptbahnhof, wo das zweite Rad in einer Fahrradbox auf ihn wartet. „Am offenen Abstellplatz in Feldkirch wurden mir schon drei Räder gestohlen oder so beschädigt, dass man sie nicht mehr verwenden konnte“, sagt Mitteregger.

Vor allem aber reicht es nicht, dass Radwege vorhanden sind. Sie müssen in einem anständigen Zustand und für eine ganzjährige Nutzung ausgelegt sein, unter anderem durch einen entsprechenden Straßenbelag. Und sie müssen zu jeder Jahreszeit ordentlich gewartet werden, so dass Radfahrende sich nicht durch Schlaglöcher, Pfützen, Gatsch oder Schnee quälen müssen. Überprüfung, Instandhaltung und Räumung können zum Beispiel die Straßenmeistereien übernehmen.

Michael Winkler aus Zirl in Tirol pendelt täglich mit dem Fahrrad 13 Kilometer nach Innsbruck. „Der zeitliche Mehraufwand des Radelns gegenüber dem Autofahren macht bei mir nur fünf bis zehn Minuten pro Richtung aus“, sagt er. Er spare durch das Radfahren ungefähr 4.000 Euro pro Jahr, leiste einen Beitrag zur Mobilitätswende, „und ganz nebenbei mache ich noch zwei Mal täglich eine halbe Stunde gemütlichen Ausdauersport an der mehr oder weniger frischen Luft.“

Halb räumen geht gar nicht

Die Freude daran verdirbt ihm im Winter aber die mangelnde Schneeräumung am Innradweg, einer wichtigen Radachse in Westösterreich. Im Winter müsse er statt dieses gut ausgebauten Radwegs oft Feldwege nehmen, die weniger komfortabel sind, aber zuverlässig frei von Schnee. „Ende Jänner war der Radweg eines Tages plötzlich geräumt“, erzählt Winkler: „Ich war begeistert und bin losgefahren – aber nach zwei Kilometern war Schluss, ich stand vor einer Schneefahrbahn. Erst zweieinhalb Kilometer weiter, nach 40 Minuten super-anstrengendem Radschieben durchs Harsch-Nassschnee- Gemisch konnte ich endlich wieder aufsteigen. Niemand verlangt, dass der Radweg im Winter besenrein ist, aber „halb räumen’ geht gar nicht.“

Vor zehn bis fünfzehn Jahren, sagt Winkler, waren auf der Strecke zwischen Zirl und Innsbruck noch kaum Radpendler*innen unterwegs. „Da wurden wir sicher von vielen als Spinner wahrgenommen. Ich glaube, heute ist das anders. Es gibt mehr Radler*innen und mehr Akzeptanz.“ Fehlt nur noch: Mehr Infrastruktur.

Quellen: Radverkehrsanteil in den Städten: VCÖ-Erhebung „Urbaner Verkehr der Zukunft“ (2016), Grazer Mobilitätserhebung 2018 / Vergleich Land/Großstadt: bmvit / ÖAMTC-Umfrage „Mobil am Land“ (2019)

Weiterführende Info

> Was heißt eigentlich … E-Bike? … Pedelec? … Elektrofahrrad? … S-Pedelec?

> Tipps fürs sichere Fahren

Zum Weiterlesen

Ja, ich möchte unbedingt die gesamte Printausgabe lesen und den DRAHTESEL, das österreichische Fahrradmagazin, abonnieren:

> Hier DRAHTESEL-Abo bestellen